�L��4��Տo�y ���`�E��`�t�y���i

(�k�C�����َs ��) |

| |

�i���F |

���`�E��`�t�y���i(�d�v������) |

| |

|

2018/5 ���َs�ꕶ�����𗬃Z���^�[����p�l���E�����B�e |

|

�o�y�F |

�k�C�����َs�@�L��4��� |

����F |

�ꕶ���㑁����, ��6,500�N�O |

���ʁF |

5�� |

������F |

�k�C���E���َs(���َs�ꕶ�����𗬃Z���^�[�ۊ�) |

�W�����F |

2018/5�@���َs�ꕶ�����𗬃Z���^�[ ��ݓW

2018/8�@�������������فu�ꕶ�\1���N�̔��̌ۓ��v

|

|

| |

|

2018�N�T���A�k�C���̔��َs�ꕶ�����𗬃Z���^�[��K�ꂽ���A�ƂĂ���ې[���B�t���ɂȂ������̂�����܂����B����͔��َs�̈�Ղ���o�y�����ꕶ����̓y�łł��B�����Ĕh��Ȏ�����Â炵���������{����Ă���킯�ł͂���܂���B�f�p�Ȍ`�ƐF�����̓y�łɂ́A�����Ȃ��ǂ��̑��`���c����Ă����̂ł����B�����̔��ق͌x�o���قǂ̖\���J�Ŋٓ��̗��p�q�͎��ȊO�Ɉ�g���������B�܂�őݐ؏�Ԃ��������Ƃ�����A�l�̋C�z�̂Ȃ��Â܂�Ԃ����ٓ��ŁA���炭�����s�����Č��Ă��܂����B����N���̎��Ԃ��o�āA�����������̓y�ŁB�����ɂ͂�����Ǝc���Ă������ǂ������̑��w�̐Ղ́A�������ɂ��̎���A���̏ꏊ�ł��ǂ������̐l�������t���Ă�����������Ă��܂����B |

|

���̌�2018�N�W���A�������������قŊJ�Â��ꂽ���ʓW�u�ꕶ�\1���N�̔��̌ۓ��v�ɍs�����Ƃ���A�Ȃ�Ƃ��̎��̓y�ł��܂��o�W����Ă����ł͂���܂��B���ʓW�̉��́A�ǂ��ɍs���Ă����킴��Ƃ������R�̐l������B���̑����̈�p�ɐÂ��ɂ�������ł����y�ł����B����͐X����o�y�����y�łƈꏏ�ɓW������Ă��܂����B�����ȑ��w�̐Ղ��c��y�ł���́A���킢�炵�����ǂ������̐����������Ă��邩�̂悤�ł����B����A�y�ŏo�y���̏�ڂ����L���ꂽ��Ք��@���𓌋� ���c��̍���}���قʼn{�������Ƃ���A���̓W���ł͂܂������C�t���Ȃ�������Ȃ��Ƃ�m�邱�Ƃ��ł��A���̓y�łɂǂ�قǂ�������̎v�����������Ă���̂����`����Ă��܂����B�����͖k�C�����َs�̖L��4��Ղ���o�y���������̓y�ł����グ�����Ǝv���܂��B |

---��---��---��--- |

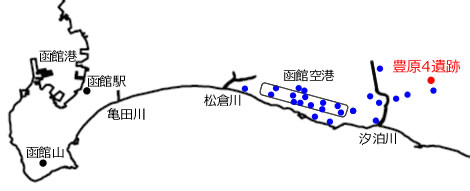

�S�y�̏�ɂ��ǂ��̑��`��������A�Đ����ꂽ���̂��Â���Ղ��猩�����Ă��܂����A�����͐����ɂ́u���`�t�y���i(��`�E���`�t�y���i)�v�ƌď̂���Ă���悤�ł��B����͂�����ƒ����̂ŁA�����ł͈ȉ��u�y�Łv�Ə̂����Ƃɂ��܂��B�����̓y�ł͓ꕶ����̖k�C���A�X�A�R�`�A���A�V���ȂǂŌ������Ă��܂��B�ꕶ����͂P������N����������̂Łu�����v�Ɍ��肵�A�ꏊ���u�k�C���v�ɍi���Ă݂�ƁA���`�̕t�����y�ŏo�y�͌̕����_�łU�ӏ��̈�Ղ���s���Ă��܂��B���̒n�}(�}�P)�ɂ��̏ꏊ�������܂����B����������������ꏊ�͓y�B��A�܂�n�ʂ��@���č�������̂���ɖ��[����Ă������̂ŁA���v31�̓y�ł��������Ă��܂��B |

|

�}1�@�ꕶ���㑁���@�k�C���̑��`�t�y���i�o�y�� |

|

������グ��L���S��Ղ̏ڍׂ͌�q����Ƃ��āA���̑��̈�ՂɊւ��āA�F��m�ꎁ�̘_���i�F��m��(2006)�u�ꕶ���㑁�����t�́u���`�t�y���i�v�̌����v�w�k�C���l�Êw�x42, pp.17-32)�̒��ɂ킩��₷����o�Ă��܂����̂ŁA�\�ɂ܂Ƃ߂Ă݂܂����B������̓y�ł��c�����ǂ��̑��`���Ƃ�ꂽ���̂ł��邱�Ƃ��킩��܂��B |

��Ύs

�i���X5��Ձj |

�y�B��1�������Ǝv���鑫�`�y���i�Q�_�������܂ݕt�i�C�t�Ƌ��ɏo�y�B |

���X7���

�i��Ύs�j |

��^�y�B��2���4�_�̓y���i�����^�y��A�P����Ί�A�܂ݕt�i�C�t�Ƌ��ɏo�y�B���`�̔N���0�`8 �B���̂�����͑��`�͒���15.3cmx��7.1cm�Ɣ����B |

����3���

�i�Ϗ��q�s�j |

�Z����y��\�̕t�߂ɂ�������^�y�B��1��瑫�`�y���i��2�_�o�y�B����l����0�Ύ��̍��E�̑��`�Ɛ��肳���B |

�g��̑�2���

�i�]�ʎs�j |

�y�B��1���1�_�̓y���i���o�y�B

���`�͒���7.8cm��3.3cm�A0�Ύ��Ɛ���B |

�_�m��A���

�i���َs�j |

�y�B��4���17�_�̓y���i���o�y�B���͂ɓ������̏Z���n�͌����Ȃ��B���`�̔N���0�`3�B |

|

�\1�@�ꕶ���㑁�����t�@�k�C���̑��`�t�y���i�o�y�@��Ձi�L��4��Ղ������j

|

���Ă��悢��L���S��Ղ̂��Љ�ł��B�L���S��Ղ͔��ً�`����k���ɖ�3�L���̏ꏊ�Ɉʒu�����Ղł��B�L���S��Վ��ӂɂ͂������̈�Ղ�����̂ŁA�n�}������Ă݂܂����B�L��4��Ղ͐Ԃ��ہA����ȊO�̈�Ղ͐��ۂŕ\���Ă��܂��B���ً�`�����H�y�т��̎��ӂ̔��ً�`��ՌQ(���ً�`��1�`10�n�_�A����A, B��ՁA�Αq�L�ˁA�ԍ�1, 2��ՁA������)�̑��ɁA�Αq��ՁA������ՁA�V������ՁA�L��1�`3��ՁA�����V���`������܂��B���ً�`��ՌQ�̓��[�̐Αq�L�˂͂���������̃G�b�Z�C(��1)�ł����グ�����Ƃ�����܂����A�ꕶ���������P���y�킪�o�y���Ă��܂��B�Â�����C�̍K�A�R�̍K�Ɍb�܂�A�Z�݂₷���y�n�������̂��낤�Ƒz���ł��܂��B |

|

�}2�@�L���S��Վ��ӂ̈�� |

|

|

����10(1998)�N�A�k�C�����َs�L�������瓯�s�ߖ쒬�֎���_����3km�ɑ��āA�g���ܑ��̍H�����s���邱�ƂƂȂ�܂����B���̂�����͋T�c�����̎O�X�R����Ìy�C���ւƒ���������̎x���̏����Ȑ삪����Ă���A�k��n��q���n�Ɉ͂܂ꂽ�̂ǂ��ȏꏊ�ł��B�H���̎��O�����Ŗ����������̑��݂��m�F����A����12�N�x����Q�N�ɓn�蔭�@�������s���܂���(��2)�B�u�L��4��Ձv�Ɩ��t����ꂽ���̓y�n�����99�����̏Z���ՁA188��̃s�b�g(����̈�\)�A37���T�s�b�g(���Ƃ����̈�\)��������A117�C534�_�ɂ��̂ڂ�╨(�y��A�Ί�A�y�E�ΐ��i��)���o�y�����̂ł�(��3)�B |

|

�����ĖL���S��Ղ̒��ŌQ�𐬂��Ă���10����̃s�b�g�́A�ꕶ���㑁�����ɑ�����y�B��Q�Ɣ������܂����B���낢��ȕ����i��������܂������A�Q��̃s�b�g(P-100, P-106)����͑��`�E��`�̂����y���i��5���o�y�����̂ł�(��4)�B�����͓ꕶ���㑁���㔼�A6,500�N�O�̂���(��5)�ƍl�����Ă��܂��B���ׂēy�B��̒�ʂ�蕂���ďo�y�������Ƃ���A�y�ł͈�̂̏�ɒu����Ă����\��������(��6)�����ł��B�l���������ɏo�y���Ă��Ȃ������̂́A�y��̎_���x�̉e���ł��傤���H |

�y�y�B��P-100�z

�y�B��Q�̒��ł�P-100�͑傫���A���̃s�b�g�Ɍł܂��悤�ɌQ�̒��S�ɍ\�z����Ă��܂���(��7)�B��������1.7m�قǂ̑ȉ~�`�̓y�B�ł��B���̎ʐ^��12���̈ʒu�ɂ��锒���ۂ������`���傫���y�łŁA���̂��������ɂ�����菬�������F�����̂������P���̓y�łł��B�X�ɂ�������40cm�قǗ��ꂽ�W���̈ʒu�ɒ��F�̓y�ł�1������܂��B

������2���̈ʒu����1���A�T���̈ʒu����d�Ȃ荇���悤�ɂQ���A�����Ε���������܂����B

�X������11���ɂ����āA������7���̈ʒu�ɋʐ����A�]���Ŋ�̂܂ݕt���i�C�t(��:��������)������A�V���̈ʒu�ɂ͋ʐ����̔��Зޓ����W�܂��Ă��܂����B |

|

�y�B��P-100����o�y�����y�ł͎��̒ʂ�ł��B |

| �y��1�@(P-100 �������ԍ�33) |

�y�ł̑傫��:����21.6�~��14.1�~����2.7cm, �d�ʁF755g |

�y�ł�����̎��̃T�C�Y�ŕ\���ƁAA5�łɑ������܂��ˁB�o�y�����T���̓y�ł̂�����ԑ傫���A�W�����ł����͂�����܂����B������̓y�ł̗��ʋy�ё��ʂɍׂ��߂̐��̂悤�Ȗ͗l������܂����B����͒P�Ɉ����~���Ă������ł͂Ȃ��A�Q���Ăł����ׂ��R���������Ăč��ꂽ���̂ł��B�y�ł̕Жʂɍ����ꂪ�A�����ė��ʂɂ͍���`��������A�y�ł͍�����̖ʂ���ɂȂ�����Ԃŏo�y���܂����B

�W�����ł͓y�ł���������B�e���Ă݂܂������A���܂肫�ꂢ�ɎB��Ȃ������̂ŁA���Ɍf�ڂ���Ă����J���[�ʐ^�Ɛ��`��A��{�������ďo���Ă����܂��B������̎ʐ^������ƍł����m�ȑ��̎w�Ղ͐l�����w�ƒ��w�ŁA�Z���e���ł���قǂ̂��ڂ݂�����܂��B����y���܂��̕����͂͂����肵�܂���B��������{������ƁA���̕������͂����茩���܂��B����̒����͖�17.5cm�Őe�w���珬�w�܂ł̕��͖�8.5cm�A�������10�Ή߂����炢�̂��ǂ��̑��`(��8)�ƍl�����Ă��邻���ł��B����10�̂��ǂ��������đ̏d�������ĔS�y�ꍇ�A�����Ɩ��m�ȐՂ������낤�Ǝv���܂��B���炭���ɂȂ��Ă���A���邢�͍����Ă��邱�ǂ��̑��ɔS�y���������ĂāA���`���Ƃ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���H�y�ł̗��ʂɎc���Ă����R�̒��߂̑ȉ~�́A��{�Ō���Ƃ��ꂪ��̎w��̍��Ղł��邱�Ƃ��킩��܂��B�������ĉE�[�̑ȉ~����ԕ����L���͋������߁A���炭���ꂪ�e�w�A�܂荶�̎�̂Ђ�̐Ղ��c���Ă���ƍl�����܂��B������10�̂��ǂ��{�l�������ő��`���Ƃ����Ƃ�����A������ɓy�ł�����ŋ����������Ă邱�Ƃ͂ƂĂ��������ƂȂ邽�߁A��O�҂��y�łɍ����Y���āA���ǂ��̍����̑��`��������ƍl����������R���Ǝv���܂��B

�y�Œ��a�̒[���ɂ͌����Q�J���Ă��܂����B���̌��͎C�ꂽ�����m�F����Ă��邻���ł��B�_�Ō����J���鎞�ɂ������̂Ȃ̂��A�����ɕR��ʂ��ĂԂ牺���Ă������ɎC��č����c�����̂��͂킩��܂���B |

|

| |

| �y��2�@(P-100 �������ԍ�34) |

�y�ł̑傫��:����16.6�~��12.6�~����1.9cm, �d�ʁF342g |

�y��2�͎ʐ^�ォ��͌�����������̂ł����A��{������ƍ�����̐Ղ��m�F���邱�Ƃ��ł��܂��B�����瑫��̒����͖�13.5cm�ŁA����ʂ���ɂȂ��ďo�y���܂����B���`�}������ƘA�������߂̔Q����������܂��B

������̓y�ł̑�{�ɂ͏����ȑ��w�̈��������A���Ɏc���Ă��܂��B�������ߕt����ꂻ���ł��B�y�ł̗��ʂ͐��`�A��{���ɂ悭�킩��܂��A���ɂ��Ƒ��`����邽�߂ɓy�łĂ��l�̎�w�Ǝv���鈳�����F�߂��邻���ł��B

�y�������ɂ͎C�����F�߂��錊���Q����܂����B |

|

|

|

| |

| �y��3�@(P-100 �������ԍ�35) |

�y�ł̑傫��:����13.1�~��10.0�~����1.6cm, �d�ʁF180g |

�y��1�A2����40cm�قǗ���ďo�y�������̓y�ł͎ʐ^��͔Q�������͂����茩���܂����A���`�͂悭�킩��܂���B��������{������Ɠy�Œ����ɁA�����ȐԂ����̎w��̂悤�ȑȉ~�̐Ղ������܂����B������������ɂQ�A�����Ďw��̗��e������ɂQ��������܂��B�S�̌��ɕR��ʂ��Ē݂艺���Ă����̂ł��傤���H���邢�͒��Ɋ�����Ă����̂ł��傤���H

���ʂɂ��Ă͎�`�Ɋւ�����͂���܂���B |

|

|

|

| |

| �y�y�B��P-106�z |

��1m�قǂ̑ȉ~��̓y�B�̕��y���w����A���`�t�y�łƂ܂ݕt�i�C�t(��)���o�y���܂����B2���̓y�ł͓쓌�����ɕ��сA�]���Ŋ�̂܂ݕt�i�C�t���T�_�A�y�ł̂��ɂ܂�Ŋ��Y�����̂悤�ɁA�����ăi�C�t���m�͏d�Ȃ��ďo�y���܂����B |

|

| |

| �y��4�@(P106-�������ԍ�6) |

�y�ł̑傫��:����13.3�~��8.9�~����1.6cm, �d�ʁF200g |

�y�ł̗��ʂƑ��ʂɔQ�������{����Ă��܂����A�\�ʁA���ʂ̔Q������2�{�̐��̐�[���܂��2�̐삪�������邩�̂悤�Ȍ`������Ă��܂��B���ʋ��ɑ���Ղ�����܂������A�o�y���͍�����̖ʂ���ɂȂ��ďo�y���܂����B�ʐ^�ł͗��ʒ������ɏ����ȉE���̐l�����w���珬�w�܂ł̎w�Ղ��͂�����F�߂��܂����A��{�ł͍X�ɂ��̏���ɂR�{�̎w��Ƒ������̐Ղ��c���Ă��܂��B���ʂ̑��`�͕\�ʂ̑��`�����A���������ۂ�����܂��B�N��̑O�シ�邱�ǂ��������S�y������ő������킹�A�N��������������Ă�������x���A���`���Ƃ����̂�������܂���B������̓y�łɂ͑�������̕ӂ�Ɍ����P����܂����B |

|

| |

| �y��5�@(P106-�������ԍ�7) |

�y�ł̑傫��:����12.1�~��9.4�~����1.7cm, �d�ʁF173g |

������̓y�ł̓y��ɂ͗��ʋ��ɔQ�����͂���܂���B�������o�y���A��ɂȂ��Ă����ʂɂ͂��낦�������̐Ղ������܂��B���������ɂ͌����P����܂��B���ʂ͎ʐ^�����ł͂悭�킩��܂��A���`��Ƒ�{������Ǝ�̎w���Ղ炵���ȉ~���R��������܂��B���ɓy�ł������t�����l�̎w�̈����ƍl�����Ă��܂��B��l���e�w�A�l�����w�A���w�����ł��̓y�ł��x���A�Ԃ����̑���ɉ������Ă����A���������ʒu�őȉ~�̈������c��悤�ȋC�����܂��B |

|

�y�ňȊO�̑��̕����i

�y�łɂ͐ΐ��̕����i�����������Ă��܂����B���̎ʐ^�͔��َs�ꕶ�����𗬃Z���^�[�ɓW������Ă����Α��A�n��(����)�A�P(������)����Ί�ł��B�����A�������˂�A��A�����A�����ړI�ō���Ă����Ί킪�����i�Ƃ��Ė��[���ꂽ���Ƃ́A��������Ă����l�����������邽�߂ɓ����A������������Ƃ��Ă̈Ӗ���������Ă����̂�������܂���ˁB |

|

�L���S��Ղ̕����̃s�b�g�ɋ��ʂ��Ă悭����ꂽ�̂��A�܂ݕt�i�C�t(��)�ł��B

������o����A�`���ꂽ�����̃i�C�t�A���̉��H�Z�p�̍����ƍׂ₩���͖{���ɂ��������̂ł��ˁB |

|

|

������͎֖��̖����Ε��ł��B���ꂾ�������ꂢ�ɖ����グ�A�`��������̎��ԂƘJ�͂͌v��m��Ȃ��ł��B���n���ɂ͒������g�p�����F�߂�ꂽ�����ł��B

�̐l�����O�A�g���Ă����Ε������[���ꂽ�̂�������܂���B |

|

|

���̑��A�y�킪�o�y�����s�b�g(P-112)������܂����B�����炩��͂܂ݕt���i�C�t�Ƌ��ɓ����HIV���̐[���^�y�킪1�_�o�y���Ă��܂��B |

|

���̓����H�W���y��Ƃ͓y��̕��̓ꕶ���H��Ɏ{������邱�Ƃ�����(��9)�Ƃ���Ă��܂��B�эL�S�N�L�O�ق̃E�F�u�T�C�g�Ɍf�ڂ���Ă��������HIV���y��̎ʐ^(��10�E��11)������ƁA�Q�������̐���̕��l�̓h�b�L������قǖL��4��Ղ̓y�ł̕��l�Ɏ��Ă��܂��B�y�łS�͓��ɂ��̐����n�̎��̂悤�ɑg�ݍ��킳��A�m���ɉH�̂悤�ȕ��l�����o���Ă��܂��B����͒����C���[�W�����̂ł��傤���B�S���Ȃ����Ԃ�����̍������R�ɔ�щ��A�V�Ԃ��Ƃ��ł��܂��悤�Ɂc�c����Ȋ肢�����߂��Ă����̂������Ȃ��Ƒz�����܂��B |

�y�ł̈Ӗ�

�����y�ł̍��ꂽ�w�i�ł����A�P�ΑO��̂��ǂ������Ă�悤�ɂȂ������Ƃ��j���č��ꂽ�u�����j���v�̈Ӗ�������(��12)�ƍl������A�c���S���Ȃ��Ă��܂������ǂ��̑��`���`���Ƃ��Ďʂ����A�Z���̒��ɕR�Œ݂邵�ď���A�e���S���Ȃ����ۂɂ�������ɖ������ꂽ(��13)�Ƃ������l����������܂��B�O�҂̍l���̏ꍇ�A�y��2�`4�͊Y�����܂����A�y��1�͔N��傫�����ē��Ă͂܂�Ȃ��ł��ˁB��������ƌ�҂������̂ł��傤���B��6,000�N�قǑO�̖k�C���͕��ϋC�������݂����P�`�Q������������(��14)�ƌ����Ă��܂��B�������Ȃ���~�̊��������̂��ɂ͏\���Ƃ͌�����Z���A�H�����A�����ĂЂƂ��ъ����ǂ��N�����Ă��܂�����l�͂Ŗh���悤�̂Ȃ������̈�Î���Ȃǂ��l���Ă݂�ƁA�ꕶ����̂��ǂ��������������тĂ������Ƃ́A����̔�ɂȂ�Ȃ��قǂ̉ߍ������Ă����Ǝv���̂ł��B

����������ǂ������̖���ɂ��݁A���������茳�Ɏc���Ă��������Ɗ肢�A�S���Ȃ������ǂ��̑��`���Ƃ����̂��낤�Ǝv���܂��B�����ďZ���Ղ���ł͂Ȃ��A���悩��y�ł��o�Ă������Ƃ��X�ɏd�v�ȈӖ��������Ă���Ǝv���܂��B����̐��E��M�����e�́A���̐��E�ōĉ���䂪�q�Ƃ����ƈꏏ�ɉ߂����܂��悤�ɂƐɊ肢�A���̎v�������͂͑��d���A���ݎ�������炱���A�e���S���Ȃ������ɂ��̈�̂��䂪�q�̓y�łƋ��ɑ������̂��낤�Ǝv���܂��B���͏I���ł͂Ȃ��A������������̐��E�ς��ꕶ����̐l�X�̐S�ɂ͑��݂��Ă����̂�������܂���B�ނ�ɂƂ��Ď��͐V���Ȑ��E�ł̐��̎n�܂肾�����̂�������܂���B�e�q���ĉ�āA�܂����ɕ�炷�l���̐V���Ȏn�܂�B

�����Ă����Ƒz����c��܂��Ă݂�A�T�C�Y���������y�ʂȓy��3�`�T�́A�e�䂳�l�b�N���X�̂悤�ɔ��g���������Ă����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂ł��B����������ǂ����߂��Ɋ����Ȃ���߂������Ƃ��ł��܂����̂ˁB4���̓y�ł̑��`���ʂɂ͎�(���炭��l)�̎w�̈������c���Ă��܂������A���ꂪ�e�̎�̂Ђ�Ȃ�A�S���q�̑��Ɛe�̎肪�P���ɔ[�߂�ꂽ���̓y�ł́A���������̂Ȃ��������ɈႢ����܂���B�e�͋����Ŏq�̑��݂������Ȃ��玞���߂������Ƃ��ł���̂ł�����B

�����̓y�ł͏Đ����Â����Ƃ������ŁA�����܂ŏĂ��Ă��Ȃ����߂ɔ��ɐƂ��A���ɔG���Ɨn������̂�����A�Z�����̘F�̉Ȃǂ��t����x�ɏĂ���(��15)�ƍl�����Ă��邻���ł��B�܂����ꂽ�y�ł̊���������Ղ��Đڍ��ł��Ȃ����̂����邱�Ƃ���A�j�����������Ɏ����Ă����ƍl�����Ă��邻���ł�(��16)�B�j�����Ă��厖�ɂƂ��Ă��������A����͂�͂�䂪�q�̐������ł����̂ˁB���ꂢ�ɕ`���c����G�̋�⎆���������킯�ł͂Ȃ��A�ʐ^���B�邱�Ƃ��ł��Ȃ���������ɐ����Ă����l�X�Ȃ̂ł�����c�c�B

�L���S��Ղ̏Z���Ղɂ͒n���F�A���P�F�A�Αg�F�̐Ղ��m�F����Ă��܂�(��17)�B���Ƃ���H-95�̒G���Z���Ղ̏��ʂ���͐Αg�F���AH-23����͖��P�F���������Ă��܂��B�ϐ�����������A�g���Ƃ�����A��Ԃ̓���ƂȂ�����A���������F�̎���Ől�X�͖S���q���ÂсA�v���o����荇���Ȃ��炱�̓y�ł����ꂽ�̂��낤���Ƒz�����܂��B |

���`�y���i�Ƌ��ɏo�y���镛���i�̃��x���̍�����A�o�y������^�y�B��͕��̒��̃q�G�����L�[�I�\���Œ��j�ƂȂ�ʒu�ɂ���A�Ƃ��������R����A�����̓y�ł����[����Ă�������ɖ���l�͉��炩�̗��R�Ŕ��ɓ��ʂȈ��������l(��18)�Ƃ����l�������邻���ł��B�����ɑk��Ȃ���A�킩��Ȃ����Ƃ���������ǂ��A�����̓y�łɂ͂��ǂ��ւ̈����v��̏���ӂ�Ă��邱�Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��������Ǝv���܂��B

|

| |

| ���Q�l�E�F�u�T�C�g�E�Q�l�����E������ |

|

| ���\�� |

| �\1 |

�ꕶ���㑁�����t�@�k�C���̑��`�t�y���i�o�y���(�L��4��Ղ�����)

,

���\�[�X�͊F��m��(2006)�u�ꕶ���㑁�����t�́u���`�t�y���i�v�̌����v�w�k�C���l�Êw�x42, �����pp.17-22���Q�Ƃ��ē�����\ |

|

| |

| ���}�� |

| �}1 |

�ꕶ���㑁���@�k�C���̑��`�t�y���i�o�y��(������}) |

| �}2 |

�L���S��Վ��ӂ̈��(������}) |

|

| |

| �����p�ʐ^�� |

| �ʐ^1 |

�L���S��Տo�y ���`�E��`�t�y���i(���َs�ꕶ�����𗬃Z���^�[�W���̗l�q)(��) |

| �ʐ^2 |

�d�v�������u�k�C���L��4��Փy�B�o�y�i�v�ꊇ����(���َs����) �W������p�l�����(��) |

| �ʐ^3 |

�L��4��Ձ@�y�B��P-100�̑S�̑� (�Q�l����2, ���G1) |

| �ʐ^4 |

�y��1�@�o�y�ʐ^ (�Q�l����2, ���G2,3) |

| �ʐ^5 |

�y��1�@���`�}�E��{ (�Q�l����2, p.233) |

| �ʐ^6 |

�y��2�@�o�y�ʐ^ (�Q�l����2, ���G4) |

| �ʐ^7 |

�y��2�@���`�}�E��{ (�Q�l����2, p.234) |

| �ʐ^8 |

�y��3�@�o�y�ʐ^ (�Q�l����2, ���G4) |

| �ʐ^9 |

�y��3�@���`�}�E��{ (�Q�l����2, p.235) |

| �ʐ^10 |

�L��4��Ձ@�y�B��P-106�̑S�̑� (�Q�l����2, ���G6) |

| �ʐ^11 |

�y��4�@�o�y�ʐ^ (�Q�l����2, ���G7) |

| �ʐ^12 |

�y��4�@���`�}�E��{ (�Q�l����2, p.241) |

| �ʐ^13 |

�y��5�@�o�y�ʐ^ (�Q�l����2, ���G7) |

| �ʐ^14 |

�y��5�@���`�}�E��{ (�Q�l����2, p.241) |

| �ʐ^15 |

�Α��E�n��(����), �L���S��Տo�y, �ꕶ���㑁��(��) |

| �ʐ^16 |

�P(������)����Ί�, �L���S��Տo�y, �ꕶ���㑁��(��) |

| �ʐ^17 |

�����Ε�, �L���S��Տo�y, �ꕶ���㑁��(��) |

| �ʐ^18 |

�� �L���S��Տo�y, �ꕶ���㑁�� (��) |

| �ʐ^19 |

�[���`�y��, �L���S��Տo�y, �ꕶ���㑁��(��) |

|

| |

| ���@�����B�e(2018/5,���َs�ꕶ�����𗬃Z���^�[) |

| |

|

| |

���o�F2018/9/20�@�{���ꕔ�C���F2018/9/28�@�@�����b�q |